彩云之南,绿色王国,一山不同族,十里不同天,世世代代到处流淌着歌声的神秘地域。

一缕飘香的淡墨溢出象牙之塔,诗意地挥洒在自然与人文谐和的华章,饱蘸一生个性艺术的守候和探索,渲染起一条当代中国新体散文的浅浅先河。

我很偶然又很必然,与年长我21岁的淡墨先生隔山慕名而网上神交数载,新近才得以短暂谋面一次,其过程,也许就像一篇由我来仿写的诗散文。

我生如那时代滇东北穷山恶水间的一株铁杉苗,记事恰逢“文革”,祖辈勤俭持家挣来的偏高成份加上“台属”关系,把我和做小学教师的父母长期困于边远山区。因为读书少,恢复高考仅上了不到两年师专,仍回衣包之地像父母样安分教学;虽酷爱文学但无暇专攻。献青春抒发过“风华正茂,书生意气”,镇上小电站竣工学校送贺信,我开头“采来银河点点星,妆成牛街不夜城” 两句,赢得校领导“啧啧”连声;镇里委托编辑油印《摘耳根》(鱼腥草土名),我的发刊词便有“佳肴美味可口,名篇杰作爽心,摘耳根餐桌补缺,无名氏文丛拾遗……”,年长的编委们竟还点头认可呢。

贫困县鼓励在职进修,我上云师大函授本科有幸成了张运贵教授的学生,美学面授得以强力“充电”至今印象深刻;几年前张教授开博,不期网遇,叙旧话文,偶见老师的博友兼同事淡墨(陈朝慧教授),当代知名散文作家是也,于是未揣冒昧,扣博自报以师叔相称,先生回复谦和,遂再得益友良师,乃经常上网拜读,时承赐教不吝,尝接触不多的诗散文理念也逐步脱离懵懂混沌。

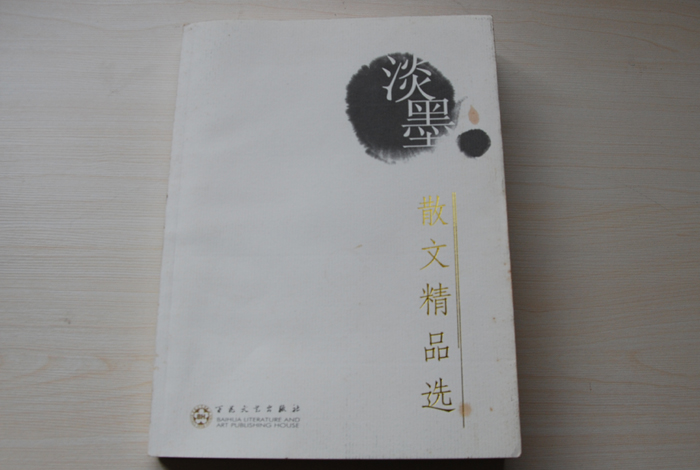

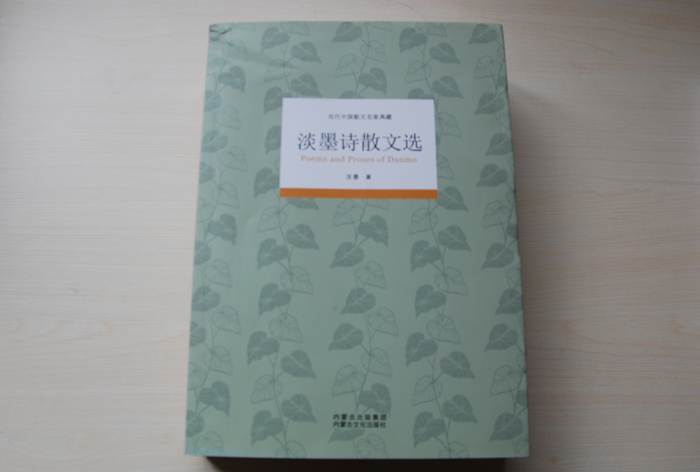

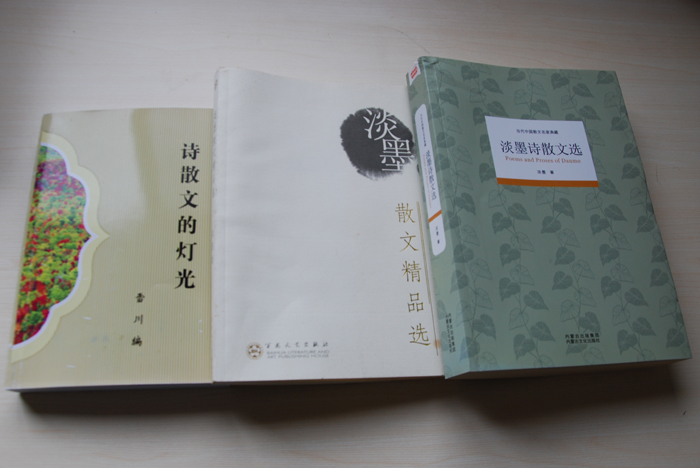

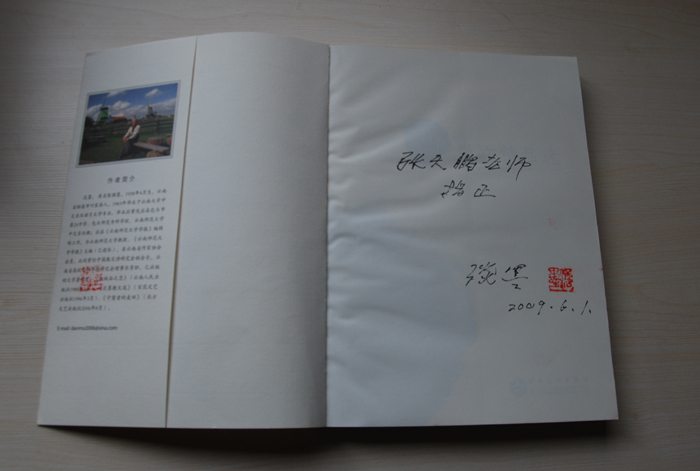

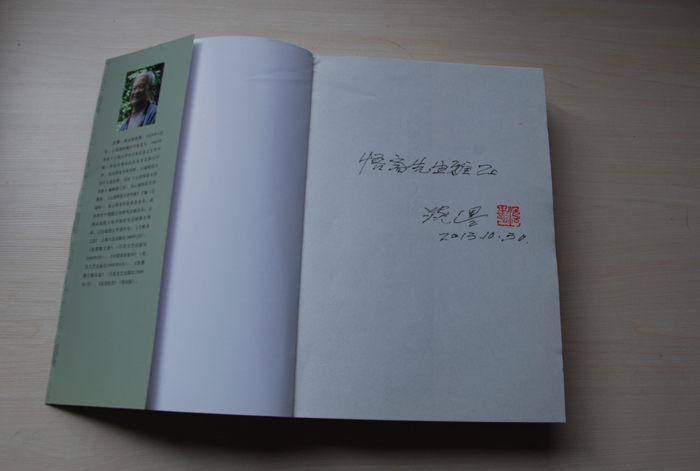

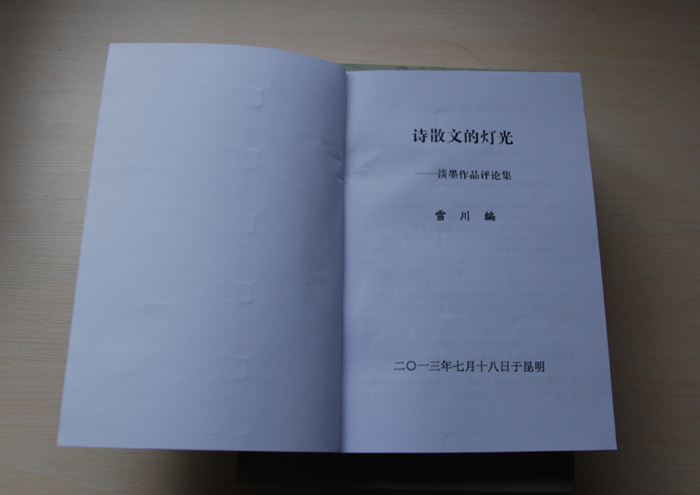

“零零后”之季,我在金沙江畔滇北大门与又一届学子奋战高考之际,从网上得知《淡墨散文精品选》面世,立即欣然留言,探问作者确切地址致诚汇款邮购,不想先生却执意对我只惠赠还倒贴邮费。对比一个不见书款就不发货,一本薄薄的诗集加上邮费按标价收了我好几十块钱,我熟识已久貌似相得的诗友,我感喟良久难以释怀。更让我过意不去的是去年,《淡墨诗散文选》一出版,先生即时就在博客上给我发纸条,已在屝页题词又是无偿赠阅,希望我抽时间到地台寺去取。惭愧的是已内退来昆定居的我竟因诸事耽搁,一年都过去了才终于到达师大教师宿舍首次谋面,这次老师还增加了《诗散文的灯光》又一份惠赠。

我真的很惭愧,一年来,我在先生的博客上一篇不落地阅读了众多学者和作家为淡墨诗散文写的评论,但“因诸事耽搁”而并不够充分的自欺借口,我竟没为先生的诗散文写过丁点拿得出手的东西。

其实,酷好文学的积习和敬慕淡墨的炽情,总能不时潜滋暗长出一种难以抗拒的内动力,使我在断断续续的阅读中从潜意识心底萌生出一种显意识的灵感充盈,甚觉自己对诗散文的心得体会不吐不快,我对诗散文的逐步深入领悟只有形成文字,也许才最能体现文坛弟子对身教师长的真诚谢意。

我读《情系红土地》,才第一遍,才一开篇就被诗化的奇特的优美意境迷住了:“红土地,一块先民赖以站起来的地方,万古不灭的太阳晒红了古蛮夷。”“我久久地伫立在这大地上,等待那一阵高原风摩挲她孤傲的儿子。”通篇颇耐玩味的充满诗意的句子俯拾即是:“那轮荒月,坠在歌谣上的耳环。”“是母亲将我生命的赌注押给了红土地,从此,我别无选择。”“古老而神秘,质朴而伟大,平凡而又高贵,玄派的老鹰在蓝天上反反复复地考察之后,想预言点什么?”“这里的文化被元谋猿人的篝火燃烧过,被铜鼓铸造和敲打过,被寻找粮食的锄头挖掘过,被巫师的法术和咒语点化过,被外国传教士虔诚的祈祷感动过,说不清是古老还是现代,是封闭还是开放?”。

我细品淡墨《走进滇西》,一注目便惊呆了:“那么多大山手挽手肩并肩站成滇西,像一群不懂得匍匐的汉子,将头颅愈昂愈高。”“喊山的猎人‘哦嗬嗬--’一声,太阳便从云海里涌出来了,鲜红鲜红的成了这莽莽苍苍的滇西高原上最动人心的一笔。马帮开始驮着太阳赶路。”刹那间,情不自禁的读者也“怀着一种既神奇又向往的心情,我走进滇西。走进滇西,那才算是真正接近了母体”,也感觉到“这里的土壤很适宜生长传说和有点蛮荒的野史,滇西的女子和杜鹃花都十分好看,寂静的山谷里有冷气袭人的天籁。这儿的路很挑剔,空气很挑剔,耸入云霄的大山标志人生的一种高度,滇西的风雪丫口不容许生命中的弱者通过。”

践行为倡导播种,为创新植根,为先河开源,淡墨数十年笔耕,叹《一个文学梦乱了我的一生》:“我喜欢散文的自由和随意,我崇尚诗意的深厚和储蓄,所以,我的人生选择了‘诗散文’。文学作品中的诗意层次,我始终都认为是艺术审美的最高层次。”“‘诗散文’的灵魂就是诗意。……从‘散文’到‘诗散文’,那是一种文体的生长和提升。‘诗散文’就其艺术信息的密集而言,它肯定是要大大的超过‘散文’的。文学作品中的诗意,犹如女人的美丽,它与生命的涵养和内在的气质融合后而呈现出来的美感,那是会招人喜欢的。诗意是诗散文的审美聚焦点。”(淡墨《诗散文的几个基本问题》)

经常博客串门,我不禁要理所当然地把管中窥豹可见一斑诗意于淡墨,将《金沙江边的石头》以点带面:“一滩蛮荒的思想,/一滩晒黑了的孤独。”“一个个灵感妊娠的句子,如鲠在喉。”“读金沙江边的这些石头,会让我想起那些暂时失败的旅者,他们的希望本来还在更远的远方,还没有到达目的地,就在中途躺下了(这些黑黑的汉子啊,你们的故乡在何方?)。搁浅的希望沉重得让大地疼痛!江边的石头,江风吹不醒的梦,太阳晒不干的忧伤,隆起的遗憾比石头还要冰凉。”“……一群不肯服软的汉子,一个个被思想困惑的头颅,在江边秀成一种风景,一种没有秩序的秩序,一种不言说的言说。”“……金沙江,你是我的灵魂最后的归宿呀!此时此刻,我深深地感到一种幸福和满足,因为,我愿意是你身边的那一峰被命运捉弄的石头。”

的的确确,“‘诗’和‘散文’是‘散文诗’和‘诗散文’的两个极,‘散文诗’向‘诗’靠近,‘诗散文’向‘散文’靠近。……‘诗散文’的体裁是‘散体’的散文形式,‘诗意’的审美内核。‘诗散文’需要意象性的语言,这种语言跳跃、断裂、意象转换、情感链接、富有弹性和张力。”(淡墨《诗散文的几个基本问题》)

我读写云南例外的《我读腊子口》,强烈地感觉到作者澎湃的诗情在散文的旷野上流动。美文自始至终没有着墨于关隘采风过程的逻辑叙述,而一幅幅自然与想象的绮丽风光,一个个历史与现实交错的意象,仿佛魔术大师在变幻着今昔时间和邈远空间的穿越。

“未到腊子口之前,我实在无法想象它的实在的情景。而腊子口作为一个承载历史和战争信息的符号,它传递给我们的信息却常常是:山高路险、怪石狰狞,穷山恶水、寸草不生,乱云飞渡、战火硝烟……但不管你想象力怎样丰富,你是无论如何也不会把腊子口和美丽联系在一,和轻松、和抒情联系在一起的。可到了腊子口,我才发现,腊子口不仅威武雄奇,而且还是一个风光绮丽,是一个非常诗意的地方。”

“我们采访的目的地腊子口终于到了,所有的人都同声惊呼起来。雄奇的天险腊子口,两堵相对的悬崖,好像从我们的身边嚯的一下站立起来,壁立千仞,直入云天!”“我在这里寻觅当年的古战场,很想找到历史那深深的弹痕,很想抚摸历史那曾经的,火辣辣的创伤。”

“天是蓝蓝的,崖壁是静穆的,游人是悠然自得其乐融融的。山谷里,莺飞草长,风光秀丽。天,特别的蓝;草,特别的绿;花,特别的香。白云一群又一群的白鸽,从蓝天上飞过。山谷宁静得能够听到蜜蜂驮着阳光从我们身边飞过的声音。那么风呢,风为什么也不吹了呢?是啊,连山谷里的风都收拢它的翅膀,躺在树叶上静静的歇憩去了。岩石不做声,小木桥不做声,纪念碑不做声,一切的一切都静静的,深怕吵醒了深山里的亡灵,深怕吵醒了那场战争。”

“而腊子河右边的岩石,千姿百态,千奇百怪的。你看岩石上那些深深浅浅弯弯曲曲的皱折,大自然一张历尽沧桑的脸,上帝不再思考的脑回。那些肌肉似的一疙瘩又一疙瘩隆起的岩石,硬得像真理,黑得像孤独。”“腊子口,人间一道风景。腊子河,大自然一首情歌。我在这里陶醉,在这里忘我。”“此时腊子口山谷就像一口坩埚,熬化了一埚金色,黄昏在这山谷里便顿时辉煌起来。一轮火红的夕阳,就衔在那两山之间,定格了似的,不上也不下,就卡在那两峰中间。”

“腊子口,就像历史的一道咽喉,它无论如何也吞咽不下去那个燃烧的昨天。”

淡墨的总结彻底消除了我数年前初读大作时曾有过的些许疑虑:“读‘诗散文’在叙事的成分上是可以有所或缺的,它不像‘散文’那样对叙事在时间、地点、人物、事件这‘四要素’的要求那么严格,允许时空穿越,它更重视作品诗意的氛围和意境。”(淡墨《诗散文的几个基本问题》)

我觉得有必要再以诗散文的手法强调一下,“淡墨的观点:‘诗散文’和‘散文诗’在文学家族中是最具亲缘关系的姊妹艺术,但‘诗散文’不是 ‘散文诗’。‘散文诗’短小精悍,诗意隽永。……‘诗散文’则可以长达千言、数千言、乃至万言。……‘散文诗’在艺术上要求简约、要精炼;而‘诗散文’则更开放、更随意、更自由、更包容。假如说‘散文诗’是音乐中的一支小调的话,那么‘诗散文’就可以做成大型的交响了。”

《写给红河》、《富和山的春天》、《忘情情人坝》、《世外桃源坝美》、《火把节的火》、《大自然的箫声》、《祭风》、《爱情与权欲》、《黄昏恋歌》、《金沙江边石头》、《谒成吉思汗墓》、《烟雨狼渡滩》、《我心中的云》、《不该走出崖画》、《三嫂》、《大峡谷之恋》……。简单的罗列,实在是不可能展现淡墨倾泻时那一幅幅国画的丰富容量和深厚意蕴的。好在国运日昌,文艺繁荣,淡墨专著多次结集付梓,更兼网络便捷,诗散文已广泛传扬,莘莘后学,当歌幸甚。

彩云之南,绿色王国,一山不同族,十里不同天,世世代代到处流淌着歌声的神秘地域。

一缕飘香的淡墨溢出象牙之塔,诗意地挥洒在自然与人文谐和的华章,饱蘸一生个性艺术的守候和探索,渲染起一条当代中国新体散文的浅浅先河。