从凯里登上前往镇远古镇的火车,仍然是1273次车,一个多小时之后便到达镇远火车站,火车站到古镇不远,上了出租车十几分钟便到达了镇远古镇。

到达镇远古镇的时候已是华灯初上时分,虽然尚未来得及细观古镇美景,但是映入眼帘这些辉煌灯火美丽夜景已经让人开心。

因为淡季,游客不多,在靠舞阳河边的一家客栈住下,又在河边一家四川人开的餐馆要了一份贵州有名的酸汤鱼,一边品尝一边欣赏夜色中的古镇。

这是位于贵州东部的古镇,属黔东南苗族侗族自治州。从地图上看,东邻的湖南湘西中部有一凸出部分,恰像一个楔子,插入贵州东部凹处。镇远县就处在这个凸凹结合部上。不知哪朝哪代哪位先生称镇远为湘黔门户,确是慧眼独具。

古镇紧靠舞阳河畔,四周皆山。河水蜿蜒,终年清澈、干净,翡翠般的水流呈“S”形穿城而过,北岸为旧府城,南岸为旧卫城;两城池皆为明代所建,现尚存部分城墙和城门。作为一座中国历史文化名城的镇远,因不同于其他古城的风韵而享有东方威尼斯的美誉。古城内,融佛、儒、道三教文化内涵于一炉,紧靠舞阳河边的境内的青龙洞贴崖古建筑群等神奇而雄伟,是一组规模极其宏大的明清宗教建筑群,其间既有佛教寺庙,又有道教宫观和儒家祠庙,三教合一,蔚为壮观。此外,沿舞阳河畔还有天后宫、吴王洞、石屏山、铁溪等旅游景点。而古镇内那些彩斑斓的一殿、二庵、二院、四桥、四洞、六关、六官、八寺、八祠、八阁、九馆、九庙以及众多极具观赏、科考价值的明清古民居、古巷道、古码头等文物古迹共有160多处!

该古镇历史悠久,于宋绍定元年,公元1226年,赐名镇远州,“镇远”一名由此诞生并沿用至今。

据史书记载,镇远古称“竖眼大田溪洞”,属“鬼方”。从夏到商,世居着荆、梁二州的西南,泛称“荆蛮”。追本溯源,古代的镇远,地处历史上“五溪蛮”和“百越人”聚居的结合部,因此这座历史悠久的古镇也是苗乡古城,西汉时属武陵郡,汉高祖五年始设沅阳县,隋、唐置梓姜县,宋高祖绍兴元年置镇远州。元世祖至元十八年,置镇远沿边溪洞招讨司,后改为军民总管府。明洪武五年改置镇远州,隶属湖广。永乐十一年置镇远府,隶属贵州。清袭明制。民国初,置镇远道。1949年11月8日镇远解放,为镇远专员公署驻地。1956年建立黔东南苗族侗族自治州,镇远为自治州首府。1958年州府迁往凯里,改镇远为县。1986年被国务院列为国家历史文化名城。

镇远古镇的祝圣桥,祝圣桥始建于明洪武二十一年(1388),名舞溪桥,由镇远土司思南宽慰使田大雅与镇远土知州何惠同奏请朝廷修建。后因田氏土司家族内部仇杀,致使改土归流,修桥半途而废。此后于万历三十七年(1609)重修,至崇祯元年(1628)才告竣工,前后历经约二百五十年时间,后屡塌屡修。清雍正元年(1723年)最后一次修复,其中一次修复竣工时,正值康熙皇帝圣诞,为向圣上祝寿,于是舞溪桥被更名为祝圣桥,基本坚好至今。

2004年,由镇远县人民政府出资22万元,将这座祝圣桥的复制品修建到了贵州民族学院校内(又名状元桥),赋予着莘莘学子继往开来之意,从而成为了一道独特的校园风景线。

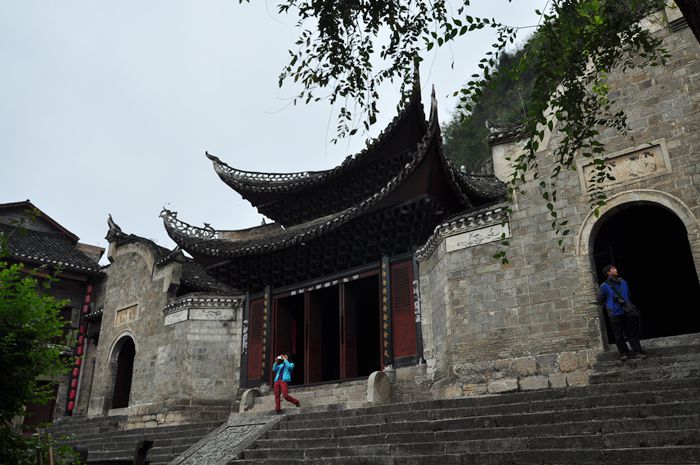

紧靠舞阳河边的青龙洞,她是贴崖建筑群,神奇而雄伟,是一组规模宏大的明清宗教建筑群,其间既有佛教寺庙,又有道教宫观,还有儒家祠庙,为三教合一的建筑群,蔚为壮观。

从祝圣桥头上玉屏山,便可居高临下观赏古镇全景,清晨起来,我才看清楚这儿的民居与徽居马鞍墙的风格有点相似,难怪人们又将古镇称之为小江南。

镇内有四宫,这是炎帝宫

在镇远古镇博物馆,了解到古镇的历史。

如此建筑让人想起了安徽的徽居

古镇有很多古巷,从这个四方井巷进去,便可欣赏到很多古宅的高墙大院。

清清舞阳河呈S型绕城而过

拥有2000多年悠久历史的古城就遗存有楼、阁、殿、宇、寺、庙、祠、馆等古建筑50余座,古民宅33座,古码头12个,古巷道8条,古驿道5条。其中国家级重点文物保护单位1处,省级重点文物保护单位7处。

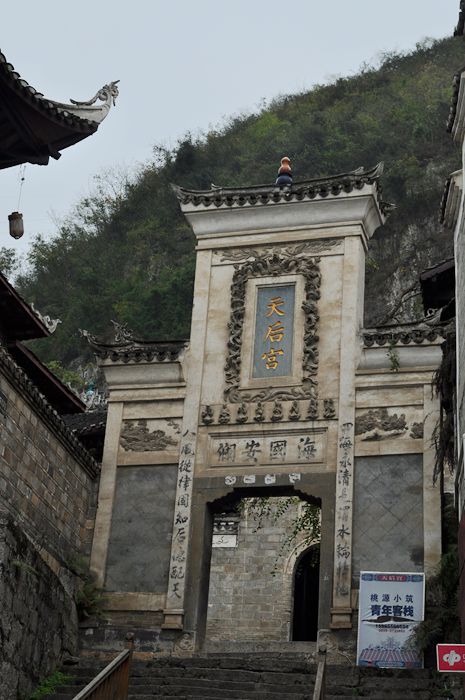

天后宫很小,但是建筑很经典,不过如今前往天后宫的人大多是下榻于此,因为这里有一家客栈生意很好。将客栈建于天后宫内,是否也是一个创意?

好独特的楹联!上联是:齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐戒,下联是:朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝音。不知如何读是何意思。回来上网一查,结果如下:其中下联的第3、9个“朝”字,读作“朝拜”的“朝”音,其余读作“朝阳”的“朝”音;上联的第3、9个“齐”字,读作“斋戒”的“斋”音,其余的则读作“一齐”的“齐”音。其读法断句和喻意是: 朝朝朝,朝朝敬,朝朝朝敬; 齐齐斋,齐齐戒,齐齐斋戒。 古时“齐”与“斋”两字通用。很有意思吧?了解到这些,不得不叹中国文化的博大精深!