傈僳族语木瓜意为歌,傈僳族崇尚唱歌对调,在傈僳族的多声部无伴奏合唱中,傈僳民歌三大调“摆时”“优叶”“木刮”有“峡谷天籁”的美誉。

傈僳族有自己的语言,傈僳语属汉藏语系藏缅语族彝语支。傈僳族非常喜爱唱歌对调,有“盐,不吃不行;歌,不唱不得”之说。民歌朴素感人,曲调丰富,传统舞蹈多为集体舞,有模仿动物的,也有表现生产生活的。傈僳族人民在日常生活中往往以歌代言,以歌代答,形成喜好民歌的传统。泸水、碧江、云龙一带一年一度的汤泉赛歌会,是歌手们充分施展才能的地方,歌声数日不绝。傈僳青年喜唱的情歌,有传统的,也有即兴创作,随编随唱的;有长篇情歌,也有短小的。

傈僳族的民歌各式各样,老幼都能唱。一般人出门、上山、走路,触景生情,信口而唱。这种无目的、信口而唱的民歌,白天在田间、地头或是山上、路上随时可以听见,但曲调大都一样,只有快慢之分。这种快慢有的在词与词之间表现,有的在句与句之间表现,用快慢不同来表现内心的欢乐、喜悦或是苦闷与忧愁。傈僳族民歌包括木刮、摆时和优叶等歌种。“木瓜”是傈僳族最重要、流传最广的民歌歌种之一,流传于云南省怒江傈僳族自治州的傈僳族聚居区。木瓜在傈僳语中原泛指所有的歌和调,后来逐渐成为叙事古歌的专称。其他属木瓜类的歌、调一般冠以内容,如阿尺木瓜(山羊调)、其奔木瓜(三弦调)等。木瓜主要用于内容严肃、气氛庄重的传统叙事长诗,并多在民族节日、集会等时间和场合歌唱。代表性歌唱内容如《创世纪》、《生产调》、《牧羊歌》、《逃婚调》等,曲调朴实、深沉,具有苍凉、古老的风格。

木瓜一般由中老年男子分为两方,盘腿围坐火塘边,各以男、女身份一问一答对唱。对唱时双方都由一人领唱,众人伴唱,领唱者唱一句,伴唱者和一句,吟唱中以酒助兴,边饮边歌。木瓜对唱还具有竞赛的特点,若双方领唱者均为对歌能手,对歌往往持续几天几夜。以木瓜对唱的傈僳族传统叙事古歌,广泛涉及民族渊源、人类繁衍、生产生活、风情习俗、恋爱婚姻、宗教信仰和民族交往等内容,生动再现了傈僳族社会历史的广阔图景,具有较高的认识和审美价值。如长篇叙事歌《逃婚调》就反映了傈僳族“指腹为婚”、“以牛为聘”的婚恋习俗,以逃婚争取自由和爱情的社会风习,杀羊招魂、打狗头发誓、泼血酒赌咒的原始信仰,以及各民族之间相互往来、相互帮助的团结精神和傈僳族的社会生产力水平、生产状况等。

下榻的这个客栈名为阿尺木瓜,反应了客栈的老板具有一定的文化素养。

当客栈老板--一个年轻的小伙子小和知道我们要到傈僳村的时候,便告诉我们,如果想观赏傈僳村的阿尺木瓜,或者到傈僳村游览,他可以帮我们联系这个村的支书,让支书安排我们此行傈僳山村的一切。

经商量,阿尺木瓜我们就不看了,因为时间关系,但是山村我们一定是要去的,但是,一路走来,在很多地方难免有上当的时候,这些上过得当,让我们心有余悸,我们生怕小和推荐的支书“免费”带我们去山村,里面不知道是不是又会有什么猫腻,于是,我们拒绝了。

次日,小和电话找来山村的支书,这是一个和小和一样年轻的支书,只有三十来岁,上任山村支书才几天。支书到了车门前,不顾我们的反对,自己上的车来,坐在副驾驶的位置上,充当了导游,为我们带路。后来,傈僳山村之行的事实证明,我们原来的担心是多于的,小支书真的就是一个免费导游,由此,我不免为我们的担心感到汗颜--不是所有的人都是那么可恶的哦。

下了公路,车子拐进一条山村土路,这是一条典型的山村土路,狭窄、颠簸,右面临山,左面是一股从山上流下来的清泉形成的山涧。狭窄而颠簸的路面,又一次考研了死机小姚高超的驾驶技术,只见小姚左右来回熟练的打着方向盘,载着我们缓缓向山上行驶。

山越来越高,路,越来越不好走,有几个上坡的拐弯处,我们只好下车,让小姚一个人驾驶车子上去之后,我们再重新上车。

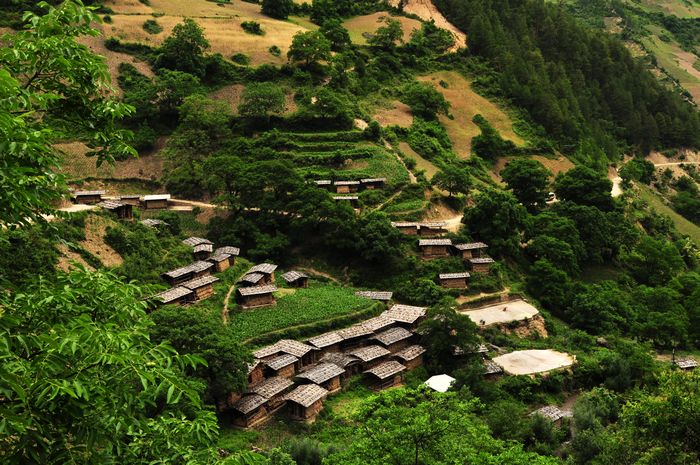

在颠簸的山路上行驶了将近一个小时,远远地,我们看见对面的山坡上有一个黑色的村寨掩映在路树丛中,正是上午九点多钟的时候,袅袅炊烟在山寨上空漂浮着,山寨上空,有几面党旗在迎风飘扬,支书告诉我们,凡是插有党旗的人家,家里必有党员,也就是说,只要在某一户农家院子里看到鲜艳的党旗,就知道这家肯定有一位甚至两位衣裳的党员,这倒是新鲜事儿!山寨周围是依山而成的梯田、坡地,绿色的庄稼茁壮,树荫浓密,山泉清清,收割下来的庄稼被捆成个儿,挂满了一座座小木屋,一看便知那是专门用来收藏庄稼的小仓库,而这傈僳人赖以生存庄稼就这样无遮无挡地挂在这样的小木屋,却不用担心有人偷窃!真是一个路不拾遗的村寨!这些木制的小木屋,成为山寨另一道风景。不时从山寨通往山下的这条路上,有人骑摩托车,向山下驶去,那是下山办事的傈僳人;更多的是见到牵牛赶马的背筐的到田间地头干活的傈僳人。

支书告诉我们,这是目前保留的最完整的一个傈僳山寨。

进了寨子,有许多人在向小支书打招呼。寨子不大,依坡而建,每隔两栋房子,就有一条石阶路便于寨子里的人们相互来往,那些石阶路很脏,布满了牛市马粪,很多人在寨子中间的场院和那些石阶路上铲除牛市马粪、打扫卫生,一问,才知,因为再过两天是七一了,人们为了迎接母亲的生日在清扫寨子呢。

寨子里所有的房子都是木结构,因为时间已久,木头都成为黑色,这就是我们远观见到绿荫中黑色寨子的缘由了;墙是圆木,屋顶是木板,房子都不大,最多有二十平米左右,但就是这样的房子才冬暖夏凉吧?每个人家都有自己的小院子,院子里栽种一些花草之类作为美化环境。

到了这个寨子,我想起了陶公的南山下,这真是一个世外桃源,山清水秀,绿树如茵,遮盖着寨子;寨子外面,阡陌农田,寨子里面,鸡犬相闻,狗吠牛叫,即便是陶公生活的南山下也未必有这么的宁静美丽吧?也许是经常见到来参观的游客,见到我们,寨子里的人都很友好,面带微笑便是很友好的招呼了,若是迎面相碰,他们总是往侧面谦让客人先走;好一个礼节文明的民族。

因为不是节日,在寨子里,我们没能见到身着盛装的傈僳人,在穿着上,他们基本上汉化,除了重大节日和有重要的客人之外;没有见到身着民族服饰傈僳人,当然也就没见到阿尺木瓜的歌舞表演,这也算是此行中的遗憾之一吧。

因为久居深山,不受任何污染,傈僳族的长寿老人很多,一百岁以上的老人比比皆是。

顺着寨子中间的石阶,我登上寨子的尽头,往下一望,黑色的寨子在绿色的丛林中,显得那么的安宁、美丽。

哦,一个美丽的民族,一个与现代文明切到原始社会的民族,一个居山为“王”的民族,一个令人向往的地方。由此,我想到了城市里的灯红酒绿,高楼林立,水泥墙、水泥路,车水马龙,现代文明是有了,但是那朴质的民风,那宁静的环境,却都被这现代文明的一切所替代了。

回来的路上,小支书问我,喜欢这个地方吗?我回答,那当然!“那要是让你在这里住上一段时间,你能住上多久”?我望着小支书,一时无言以对。

是的,我没法回答这个问题,因为这个寨子还很穷,穷到平均年收入每人只有两千多元!穷到能买得起摩托车的人家都是寥寥无几!但是,这个寨子却是这么的让我喜欢,令我流连忘返。

进入傈僳山寨村口

满眼的绿色

炊烟袅袅傈僳寨

收藏庄稼的小木屋

美丽的山寨

山沟里

溪流潺潺

美不胜收

天真的孩子们

老人

寨子里

傈僳族妇女

天真无邪

凡是插有党旗的院子,肯定家里有一位以上的党员