敦煌这个名字走进记忆的时候还是上个世纪的八十年代,随后而知敦煌壁画,最难忘的还是壁画中那尊反弹琵琶的飞天。从此,对敦煌便充满了神秘感,一直向往。

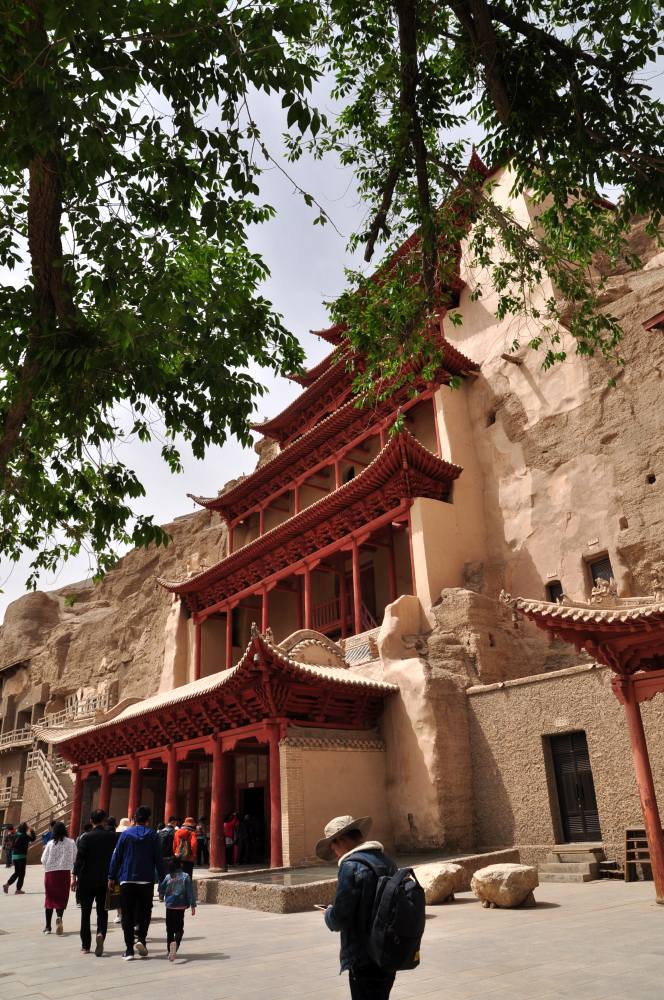

踏入敦煌,一千六百多年前的窟龛向我揭开了她神秘的面纱,历史告诉我:“敦,大也;煌,盛也”。走进敦煌数字中心,两部短片看完,对敦煌和莫高窟也就有了初步了解。

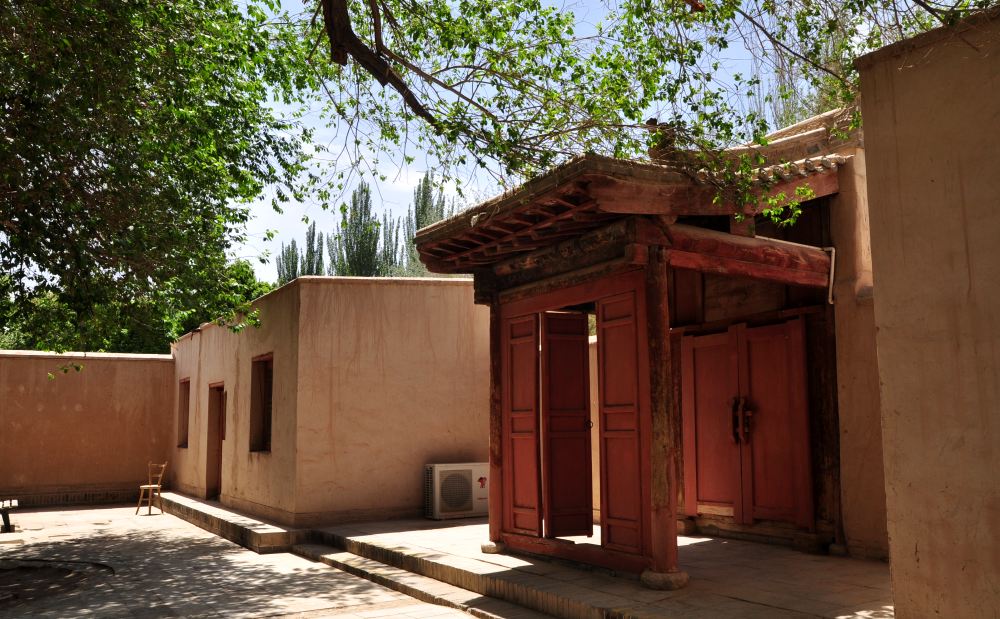

敦煌,始建于十六国前的前秦时期。是古代丝绸之路上的一座要塞,南枕祁连,西接塔克拉玛干,北靠北塞山,东峙三危山。从地理环境看,敦煌无异于漫漫沙漠、苍凉戈壁中的一片绿洲,而滋养这个绿洲的便是那条敦煌人视为母亲河的党河。

汉唐雄风吹拂着西域,丝路驼铃吟咏着敦煌。

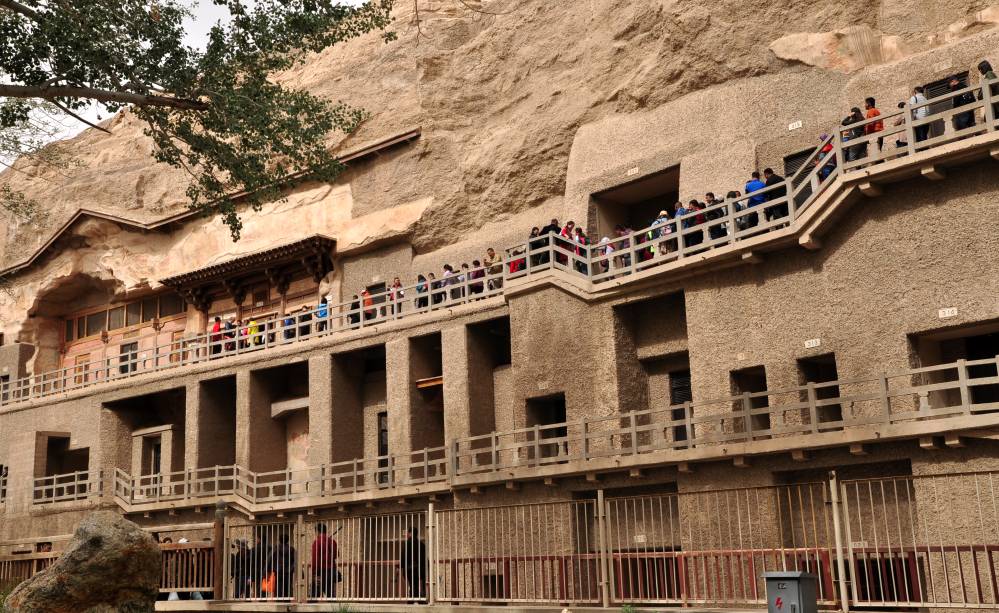

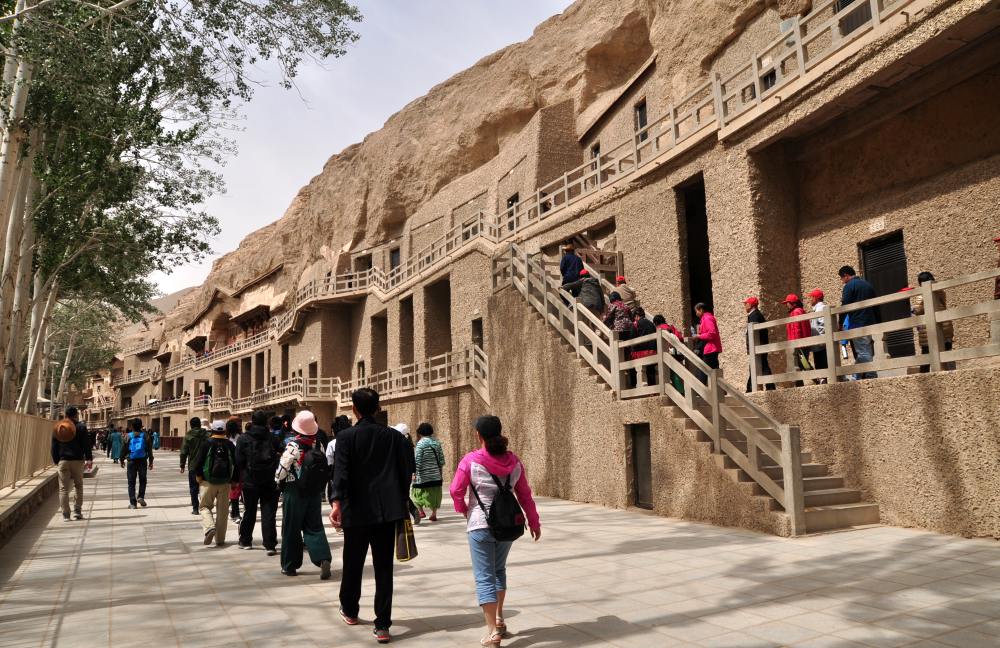

据唐代碑文记载,自秦代建元二年(366年),那个名叫乐僔的和尚在在莫高窟开凿第一个洞窟后,人们便相继在这里凿窟,历经一千六百多年。这又有别于外国的遗迹,外国是修建一时,兴盛于一时,以后只是以遗迹的方式保存下来,如埃及的金字塔,印度的山奇大塔等。而莫高窟,从北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元、明、清各朝代,一直不断开凿,不断修缮,一代又一代的艺术家们在这里辛勤而艰苦的工作、保护,才有了今天的莫高窟,使莫高窟形成巨大的规模。莫高窟现有洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地,并且与山西大同云岗石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃天水麦积山石窟齐名,是我国四大佛教圣地之一。莫高窟不仅是古华夏文明的精髓,也是壁画中巅峰之作的代名词,而飞天则是敦煌壁画中的典型代表,因有别于西方的天使,故又叫中国式飞天,“飞天”,飞舞的天人也。飞天没有翅膀,全靠身体与彩带为飞行模式。莫高窟中的飞天大的有十几米长,小的只有十几公分长。在莫高窟,无论是吴道子的“吴带当风”,还是无名工匠们的精耕细作,都有其独到之处,无可取代。

说实话,在去敦煌之前,我对佛教不懂也不是很感兴趣,是莫高窟生动的造像和精美的壁画震撼了我的心灵,并开始改变了我的观念。

走进莫高窟,就走进了历史长河,呈现在我面前的是每个朝代不同风格的造像与壁画。北魏的造像与壁画风格凝重而浑厚,笔触奔放而豪迈,一如那个朝代驰骋沙场的勇士;隋文帝统一中国之后,衣服和图案都变得华丽起来,于是敦煌工匠们的作品开始变得大气而精细;最细密、流畅的线条该是唐代的了,因为唐代的强盛,科技、文化、经济、艺术具有多元化特点,导致莫高窟中唐代的作品色彩瑰丽,形象丰腴,线条更为流畅,表现手法更为大胆,壁画中所表现的大多为国泰民安、歌舞升平的场面;到了五代时期,受唐代雄风影响,造像和壁画则更趋精细,作品也从狂放走向沉稳。变化了的色彩,拘谨的舞姿,却仍不乏雅丽、妙笔,这就是宋代作品了。

在开放的洞窟中进进出出,听讲解员熟练的讲解,身边的游客认真听,仔细观,很多人胸前挂着相机,手中拿着手机,但是都不敢轻举妄动,因为禁止拍照。大多数游客挤在讲解员身边,仰着头,目不转睛地随着讲解员手中电筒所指的方向仔细观赏壁画或是造像,一边轻声讨论……来自世界各地的游客为了同一个目标--莫高窟走到了一起,不管对佛教内行还是外行,懂还是不懂,人们的脸色都很严肃,态度都非常认真,是莫高窟的感召力,是造像的人性神话,将人们吸引到这里。

“它是一种狂欢,一种释放。在它的怀抱里神人交融,时空飞腾,于是,它让人走进神话、走进寓言,走进宇宙意识的霓虹。在这里,狂欢是天然秩序,释放是天赋人格,艺术的天国是自由的殿堂。

它是一种仪式、一种超越宗教的宗教。佛教理义已被美的火焰蒸馏,剩下了仪式应有的玄秘、洁净和高超。只要知闻它的人,都会以一生来投奔这种仪式,接受它的洗礼和熏陶”余秋雨在他的《文化苦旅》的莫高窟一文中如是说。

是的,从莫高窟出来,真有接受洗礼之感。我的一位忘年交小朋友告诉我,那年,他只身一人来到莫高窟,当他走到一尊飞天面前的时候,看到飞天那动人的千年微笑,竟不知不觉泪流满面。伫立一尊尊飞天的塑像前,停留在一尊尊造像前,我理解了他的这种感受,虽然没像他那样泪流满面,但我分明感觉到自己心灵的震撼。我相信,无论是谁,只要走到这里,都会有同一种感受,那就是震撼!

当我告别莫高窟继续后面行程的时候,脑子里一幕幕回放莫高窟所见所闻,电影般,我知道,从此之后,不管我对佛教是否还会继续去了解,但,莫高窟的神秘面纱在我这里已经解开,它的一切在我心里打下深深的烙印,尽管还很模糊,还很懵懂。