我喜欢游览蕴含人文历史和保持自然风貌的景观。

台湾屏东恒春古镇旧名琅峤(排湾族语“台湾尾端”之意)。公元1871年,琉球国宫古岛岛民上缴年贡的船队归途中遇台风漂流至台湾东南部,船上69人有3人溺死,后来因闯入高士佛社又有54人被台湾原住民杀害,仅12人生还回国。

琉球王国原本为中国藩属国,历代国王都接受中国策封。自明初以来,琉球不断向中国进贡。清朝建立以后,1646年琉球使节来华,受顺治帝接见;1662年,清廷派兵科副礼官张学礼为正使出使琉球;此后每逢琉球新王继位,都有清朝使节前往册封庆贺。1663年(康熙2年)和1756年(乾隆21年),清帝两次赐印琉球国王,乾隆赐印有“琉球国王之印”字样。但日本在江户幕府时期武力迫使琉球向日本进贡,等于琉球同时向中日称臣进贡。日本明治政府建立后一直想让琉球只向日本进贡称臣,进而吞并琉球,只等机会下手。

所以,在1874年(清同治13年,日明治7年),日本借口琉球是日本属邦,利用清朝官员的糊涂--清廷总理衙门大臣吏部尚书毛昶熙和户部尚书董恂竟对日本来华试探中国态度的官员说:“杀人者皆生番,故且置化外。……皆不服王化” ;“生番系我化外之民,问罪与否,听凭贵国办理”--发动了大举进攻台湾的军事行动。这是日本自明治维新以来第一次向国外发动的战争,也是清朝与日本在近代史上的第一次重要外交事件。

1874年5月10日,日军于射寮登陆,18至21日,与抗日派原住民有小规模接触且互有伤亡。5月22日,日军150人进抵石门(今存石门古战场遗址)遭到强烈抵抗。最后日军陆战队攀上峭壁居高临下,情势逆转,多数观望原住民靠向日军。6月1日起日军分三路扫荡抗日派的牡丹社、高士佛社、女奶社等原住民,沿途只有小规模抵抗,占领后焚烧村屋。7月1日,牡丹社、高士佛社、女奶社终于投降。日军移营龟山长期驻扎,但遭热病侵袭,官兵纷纷病倒,才不得不撤兵。

这次被称为“牡丹社事件”的结果竟然是中日《北京专约》的签订,清政府承认了日本出兵为“保民义举”,客观上中止了中国和琉球的藩属关系。日本还仗着美国撑腰,向清政府索赔50万两白银。虽然对东瀛小国赔款十分有失大清帝国体面,但是考虑到1840年以来大清帝国积贫积弱的实际情况,清政府最终还是选择了花钱消灾。毕竟,一个和珅抄家就能抄出上千万两白银,50万两对于整个大清国来说不过还只是九牛一毛罢了。

钱是赔了,但被同属被西方列强打压的小兄弟欺负的事实,还是在朝中激起了轩然大波。由总理各国事务衙门牵头,群臣纷纷上奏,强调海防,引起了年轻的光绪皇帝高度重视,由此展开了一场关于海防战略的大讨论。

是年,钦差大臣沈葆桢督办军务,到琅峤巡视,发现此地未设防,考虑到台湾岛最南端地理位置十分重要,且四时如春,故取名恒春,并单独设县筑城。

据称,古城始建于清光绪元年,历时5年完成,城垣周长880丈,城基厚达2丈,有东南西北四门,城楼高1丈7尺,宽6丈9尺,威严耸立,成为台湾岛南部的门户;城门上有炮台,城墙外有壕沟,是台湾唯一为了军事防御所建筑的城池,也是台湾目前保留得最完整的古代城池。后因人居环境改变,城墙多被破坏,只残存四个城门,除北门外,其余皆居交通要道。现被列为国家二级古迹,2006年12月26日大地震又多处受损,和许多台湾景区一样,经过修整对游人免费开放。

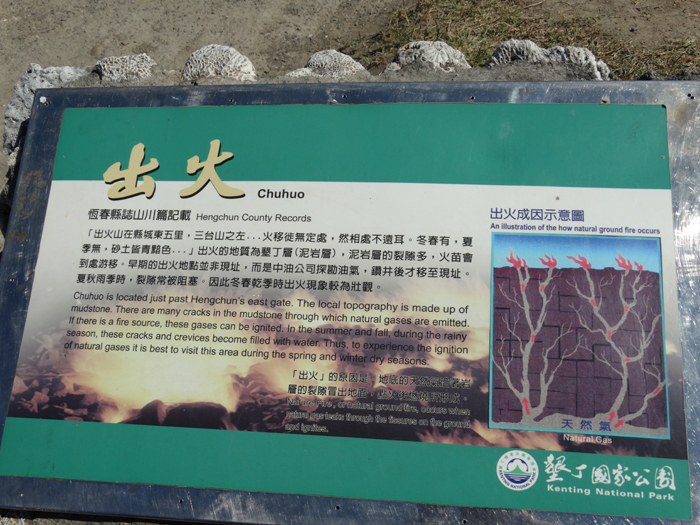

“恒春出火” 是一处奇观,位于恒春古城东门外的公路左侧,有一处名为“出火”的地方,在寸草不生的荒野上,地面上终年冒着火焰,这种出火现象,是因地下天然气冒出,经人为点燃所致。清朝《恒春县志山川篇》记载: “出火在城东五里,三台山之左”,可见古人早就知道恒春镇东方有个会冒火的地方,“出火”这个地名已沿用一百多年。

白天在日光照射下,“出火”景观拍摄效果不佳,网上的照片是夜间拍摄的,很美,但我没法等到晚上。