离开三星堆回到成都才12点多,我便赶往新南门汽车站,登上了洛带的班车。成都和洛带往返的公交,15分钟一班,因城区红绿灯多影响速度,行车要一个小时左右。洛带古镇,素有“东山重镇”之称。明末清初的移民运动和“湖广填四川”的历史,使这些来自于异乡的客家人在四川洛带生了根,而经过数百年的繁衍生息,在洛带镇形成了独特的客家风俗和客家文化。

洛带坐落于成都市龙泉驿区龙泉山中段的三峨山麓。距成都17公里,北距成渝铁路洪安站8公里,南距成渝高速公路龙泉站3.2公里。据介绍,洛带名称的由来有三个传说:一说,洛带原名甑子场,场内有一池塘,塘中有一八角井,井水为东海龙王口中所吐,味极甘甜、泡茶泡香、洗脸美颜。一日,蜀太子阿斗率众太监到该处,忽见一条尺长大鱼随一白发老者渔竿划动,成一道弧线飞出井来。阿斗抓鱼,连人带鱼跌入池塘,慌乱中腰带掉入井底,回头欲找老翁算账。但见老翁坐处留有一白绸帕,上书“不思创业苦,孺子太荒唐,带落八角井,帝运终不昌”。忽绸帕掉入井中堵住海眼,井水从此变浑变苦。后人遂改甑子场为“落带”,后因谐音演变为“洛带”;二说,镇旁有一“洛水”环绕,形如玉带,故此得名;三说,场内老街蜿延一公里,状如玉带自天飘落,故为此名。

在我国五十六个民族中,其实并没有“客家族”。据史载记:西晋末年(公元265-317年)和北宋末年(公元960-127年),中原衰乱,赣(江西)南因地广人稀,相对偏僻安静,因此,成为避乱者理想的栖身之地。于是,大量中原难民拥入赣南,在此特定的历史和地理环境中,慢慢地孕育出一个新的特殊民系--客家。同时,从中原迁入赣南的客家先民或客家人,又不断往闵(福建)西、粤(广东、广西)东迁徒。而明末清初时,随着“湖广填四川”的移民浪潮,分别从广东、江西、湖北、湖南等地又有大批移民进入四川,其中,洛带是较为集中的移民点,逐渐形成了巴蜀客家的集居地。洛带古镇分老街和新街。新街是近一、二十年新建的街道和居民住宅、机关单位;老街是一条长约一公里,形如玉带的古朴街道。宽约10米,由一块块一米见方的石板镶嵌而成。人们用双脚在石板上刻出的凹凸不平见证了古镇的漫长岁月和沧桑变迁。

从新街到老街有多个入口,但每个入口都以铁桩石墩做了禁止机动车出入的标志,使老街成了专供游览观赏的步行街。我从甑子场门楼进入,边游览边拍照。偶尔停下来赏点当地的特色小吃,如油炸艾蒿粑粑、客家伤心凉粉等,特别是伤心凉粉,冷热都有,辣得痛快,不善吃辣者,肯定眼泪鼻涕齐出,人以为伤心,其实很可乐也!沿街镶有一条一尺见方的水沟,常年流淌着清清活水,增添了古镇的活气。许多人家门前,还有一口石缸,里面或养着水葫芦或漂满浮萍,我知道这个在现今仅为一种历史标记,它象征前人的消防理念,古镇木质房屋为主,沿街设置太平缸,防火灭火用的。

没进广东会馆和川北会馆,走马观花看过陶瓷工艺展览和古民居建筑的标本,我便来到了湖广会馆,因湖广籍移民于清乾隆年间在此供奉大禹,故又称“禹王宫”。会馆坐北朝南,依中轴线对称排列,馆内现有大小不等、仪态各异的观音塑像多尊,无不惟妙惟肖,其中尤以大殿一尊卧式观音故事壁画独具风格,引人入胜。馆内天井虽无下水道,但无论下多大雨,即使街上已洪水漫涨,该天井也不会淌水漫延,为该馆一大奇迹,传为大禹保佑之故。

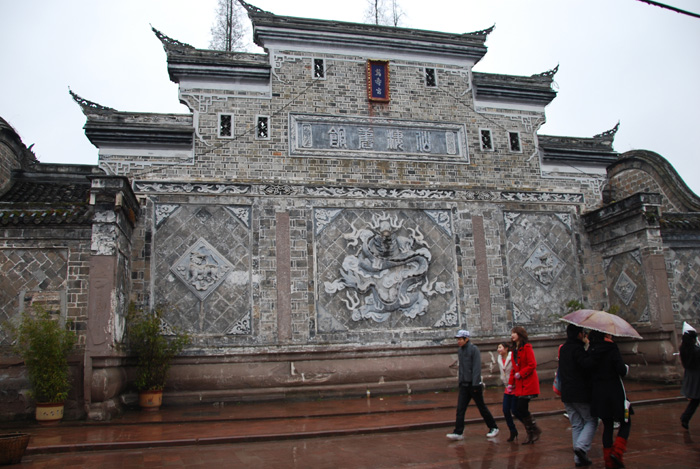

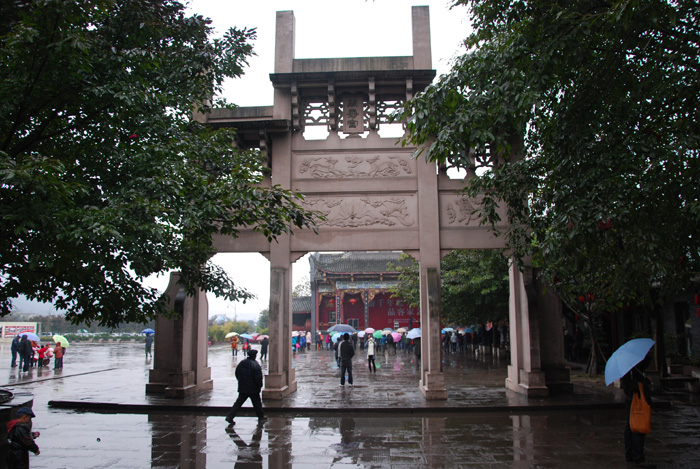

拍下高大雄奇美妙的风火墙后,在一个岔口我被悦耳的音乐吸引,偱声而去便到了江西会馆门前,原来万年堂戏楼上正在演出,歌舞和戏曲相间,细雨中数以百计的游客男女老少,打伞的打伞,穿雨披的穿雨披,嫌雨具碍事的索性淋着,都看得很入神。拍了几张照片,我返回原路来到又一个三岔口,拍下小小广场中的标志性建筑小砖塔后继续沿正街前行,便到了洛带的正街入口,牌坊上内有从左到右书写的“洛带古镇”四个大字,外有从右到左书写的“洛带镇”三个大字。

我对洛带古镇的总体印象不错,但也有点类似丽江古城游览时的遗憾,那就是修缮保护造成的现代色彩与古朴典雅争锋,游人过多商业气息太浓。去金龙长城后这种感觉更盛。长城完全是现代仿造,登上烽火台竟只有粗糙和失真的感觉,再加上人工湖畔的豪华宾馆和遍山的水泥麻将桌和沿途密集的吃喝玩招牌,我不禁胡诌出两句大不敬的话来:金龙长城啷个长,长城内外尽麻将。