我怀着对英勇的抗日国军忠烈和美国盟军义士们的极度崇敬之情,肃然跨进了叠水河畔来凤山北麓的国殇墓园。

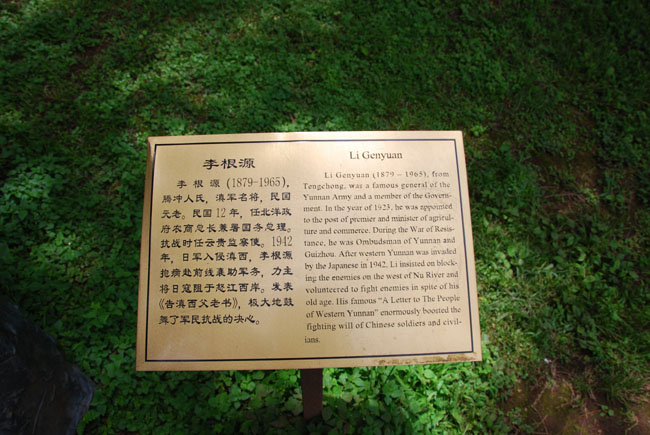

腾冲国殇墓园是第二次世界大战期间,中国远征军收复滇西、策应密支那抗日作战取得胜利之后的1945年1月至7月,为纪念攻克腾冲的第二十集团军阵亡将士而修建的烈士陵园。辛亥革命元老、爱国人士李根源先生取楚辞“国殇”之篇名,题为“国殇墓园”。

墓园占地88亩,主体建筑以中轴对称、台阶递进形式,由大门经长甬道循石级而上至第一台阶,再循石级而上,至嵌有蒋中正题李根源书之“碧血千秋”刻石的第二级台阶挡土墙,沿墙分两侧上至第二台阶,建有庄严肃穆的忠烈祠。忠烈祠为重檐歇山式建筑,上檐下悬蒋中正题“河岳英灵”匾额;祠堂正门上悬国民党元老、大书法家于右任手书的“忠烈祠”匾额,祠内外立柱悬挂何应钦及远征军二十集团军军、师将领的题联;走廊两侧有蒋中正签署的保护国殇墓园的“国民政府军事委员会布告”,二十集团军总司令霍揆彰的“腾冲会战概要”及“忠烈祠碑”等碑记。祠内正面为孙中山像及遗嘱,两侧墙体嵌阵亡将士题名碑石,共9618人。忠烈祠后为相对高度31米的圆锥形小团坡,自下而上小碑林立,碑下均葬有阵亡官兵骨灰罐。

腾冲国殇墓园是我国最大的军人墓园。1944年夏,为了完成打通中缅公路的战略计划,策应密支那驻印军作战,中国远征军第二十集团军以六个师的兵力向占据腾冲达两年之久的侵华日军发起反攻,经历大小战斗80余次,于9月14日收复腾冲城,敌酋藏重康美大佐联队长及以下6000余人全部被歼,我军亦阵亡少将团长李颐、覃子斌等将士8000余人,地方武装阵亡官兵1000余人,盟军(美)阵亡将士19名。正如屈子《国殇》诗中的名句:“出不入兮往不反,平原忽兮路超远。带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩。诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄。”

国殇墓园是腾冲军民65年前镌刻在中华边陲大地上的一部英雄史书。它告诉我们历史是怎样地从昨天走来,又将怎样地从今天走向明天。它的每一个字,每一个章节,都是抗日烈士们用鲜血、生命和白骨书写的。有人说,这部史诗不仅属于腾冲,属于滇西,属于中国,而且也属于全世界。

但非常令人痛心的是,“文革”时期,无知而无畏的红卫兵们曾欲抹掉这段灿烂的历史,伤天害理地炸毁纪念塔,并挥动铁锤砸向一块块墓碑,致使一些烈士的骨灰罐遭殃骨灰散露出来。现在的墓园是1984年县里决定重建1988年始重新对外开放的。我感到草坪上的塑像与整个墓园的布局不很协调。墓园大门一侧埋有四具日军尸骨的“倭冢”,倒是意味深长,颇耐寻味的。

60多年,弹指一挥,“国殇墓园”正肃穆得天籁一般。松柏又已经长得很高,把墓园遮护得宁静而庄严,那墓碑上的字迹,也因岁月的沧桑而被苔藓覆盖。在这和平的时期,腾冲这座从战争中崛起在旅游热中发展的翡翠边城,正从厚重的文化和光荣的历史中,终于渐渐走到了时代的前沿。