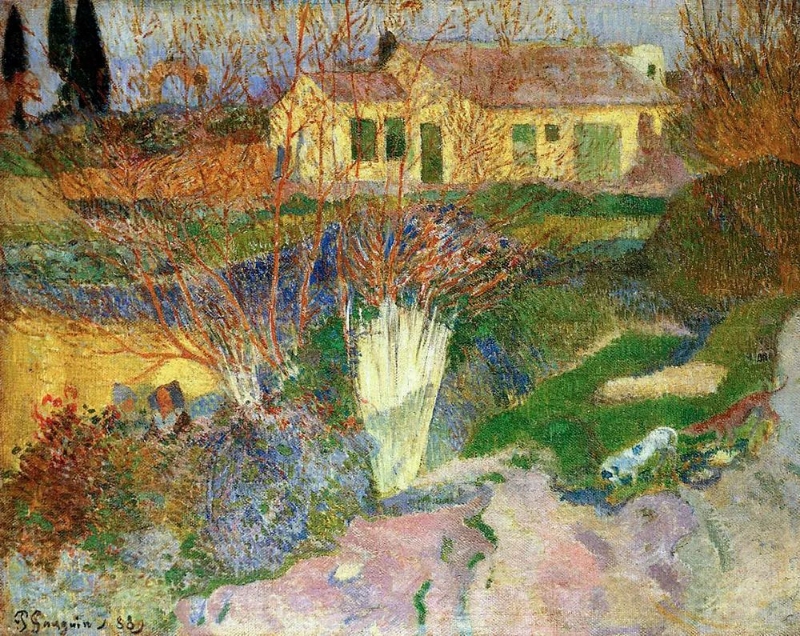

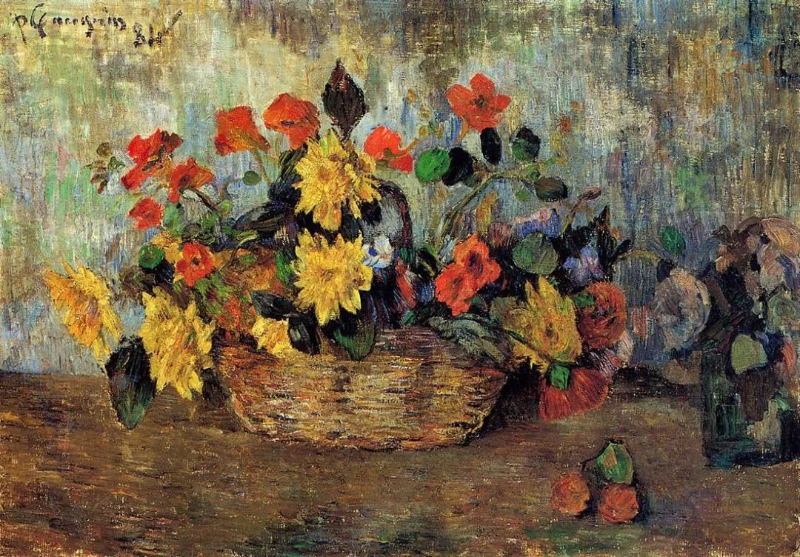

“与我没有一毛钱关系”!这句我们时常挂在嘴边调侃的话,其文学源头或许就藏在毛姆的《月亮与六便士》里。书中主人公斯特里克兰(原型是印象派大师高更)那句反复出现的“没有两便士的关系”,几分不屑地划清了他与世俗世界的界限。刚过四十岁生日的斯特里克兰,毅然决然地抛弃了体面的证券经纪人工作、舒适的中产家庭和社会地位,义无反顾的扎进了绘画的未知深渊,只为追寻灵魂深处那股无法抗拒的本能冲动。隔著书页,他这轮孤高的“明月”,与我们这些俯身捡拾“六便士”的凡夫俗子,似乎有了某种微妙的关系。

他追寻绘画之路写满了冷酷、自私与不近人情,却又透露出一种令人震撼的朴拙与纯粹。他甘愿承受饥寒、病痛与颠沛流离,在旁人眼中如同疯子的自我折磨。这不禁让人叩问:追寻心中的月亮,是否必然要以不寻常的方式、漠视地上的六便士为代价?毛姆笔端这极其矛盾的生命个体,像一道强光,骤然照亮了我们生活某个晦暗的侧面——那被日常琐碎掩埋的、内心深处的渴望。他不顾一切的“莫名冲动”,并非是他的专属,当我们午夜梦回,或在庸常生活的缝隙中感到窒息时,内心是否也曾掠过一丝悸动,渴望奔赴灵魂向往、颤栗之所。

当我们透过毛姆的叙述,目睹一个人如何为了心中那轮虚幻的月光,甘愿在现实的尘埃中挣扎、燃烧直至毁灭。此刻,内心生起一股力量,源于共鸣,或源于拷问。我们或许也有过“做自己想做的事”的念想,却终日在俯身拾取赖以生存的“六便士”。毛姆抛出的终极诘问变得无比尖锐:生活,究竟该仰望那遥不可及的月亮,还是专注捡拾脚下区区六便士?

斯特里克兰那绝决之路就是唯一答案吗?显然不是。中国“中庸”哲学的底色与智慧告诉我,既顾及“月亮”的召唤,又不完全否定“六便士”的现实,清醒辨识灵魂深处的渴望,找到属于自己的方式去回应它,融合仰望的勇气与俯身的踏实,寻求或创造出一种独特的、只属于个人的生命姿态:既不完全脱离尘世,也不全然背叛内心的召唤——“以出世之心做入世之事”。

《月亮与六便士》的故事之所以拥有穿透时空的力量,并非鼓动我们去复制斯特里克兰极端到近乎残酷的方式,而是提醒我们,若将内心那“莫名力量”斥为“与我没有一毛钱关系”,选择忽视或压抑,那才是对生命本身的辜负。当我们开始正视并思考心中的“月亮”与“六便士”,斯特里克兰那轮“月亮”已在我们的夜空升起。

举头望月,低头生活。俯仰之间,书写独有的精彩。